アイヌ文化のことをもっともっと話したい!

本田優子と村木美幸の二人が、

その魅力を交代で執筆するソンコ(=お便り)形式のエッセイです。

本田優子(ほんだゆうこ)

金沢市生まれ。札幌大学教授。北大卒業後11年間平取町二風谷に住み、アイヌ語講師を務める。

村木美幸(むらきみゆき)

白老町生まれ。アイヌ民族文化財団副理事長。先住民族アイヌの一員として文化継承活動に努める。

163

今月のテーマ

テㇾケイペ

(カエル)

本田優子(札幌大学教授)

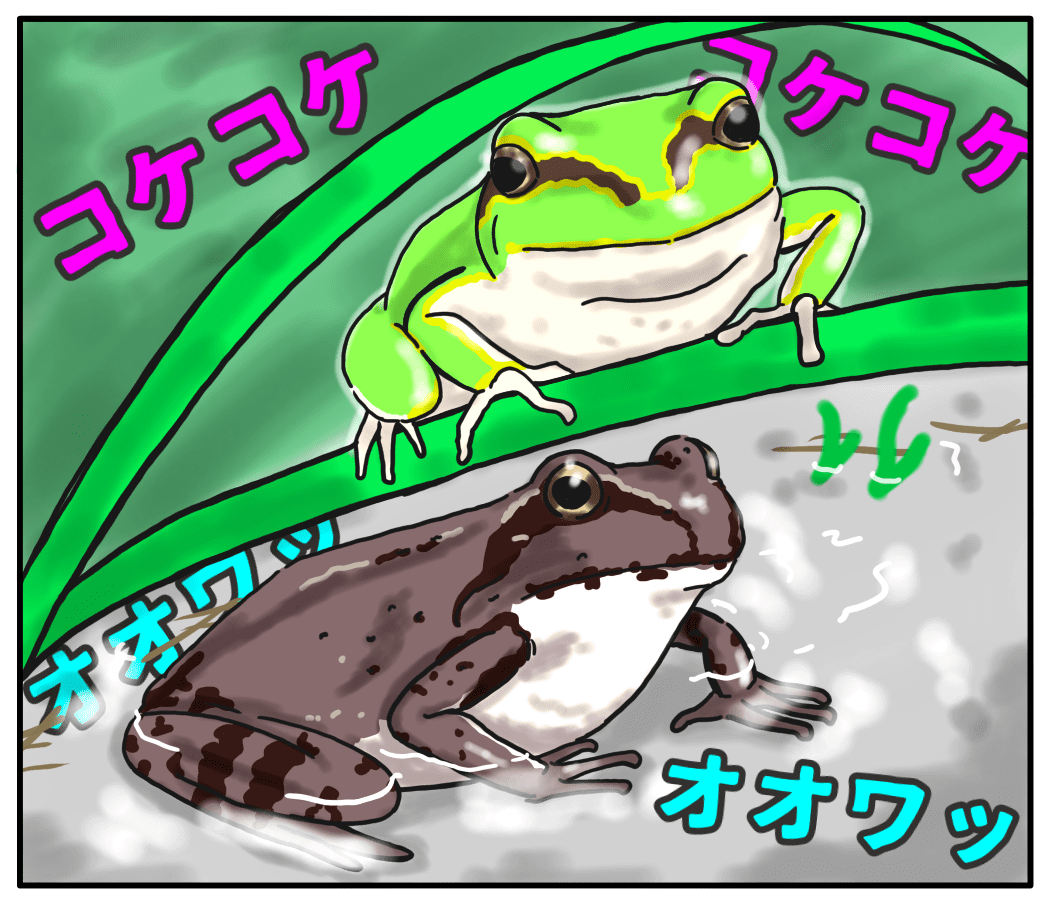

カエルのアイヌ語名は鳴き声から取ったオオワッをはじめ、いくつかありますが、私がよく使うのはテㇾケイペ。語源は諸説あり、萱野茂先生は、テㇾケ=跳ぶ、イペ=食べる。つまりピョン→パクッという動作から来ているとおっしゃってました。それに対して知里真志保博士は、イペを魚と解釈。イペは食事という意味ですが食べ物のメインが魚だったので、転じてイペ=魚と言われるようになったのです。でもカエルって魚?知里先生はちゃんと「蛙をアイヌは魚と考えていたらしい」と注をつけています。アマガエルもいくつかの名前を持っていますが、私のお気に入りはコケコケ。かわいい!

でも、カエルはアイヌ文化では嫌われ者。カムイ扱いされないと言われたり、あの世に行くことができない悪人の魂がカエルになって戻ってくるのだと言われたりします。実は、アイヌの世界観の中には、悪事を働いた人間やカムイが追い落とされるテイネポㇰナモシㇼ(湿った下方の世界)と呼ばれる地獄のような暗黒世界があり、そのイメージが湿地のカエルに重ねられたのかもしれません。

知里幸恵さんの『アイヌ神謡集』には「蛙が自らを歌った謡“トーロロ ハンロク ハンロク”」という短編があります。私(カエル)は悪戯を仕掛けようと若者の家に入り、調子に乗って鳴いていたら、突然薪の燃えさしを投げつけられてしまった。実はその若者は勇者オキキㇼムイだった。だからこれからのカエルよ、人間に悪戯をしてはいけないよ、と言いながら私は死んでしまったというお話。ちょっとかわいそうな気もしますが、更科源蔵さんの『コタン生物記Ⅲ』には、もはや同情の余地なしという極悪ガエルの伝承がいくつも紹介されているので、おそらくこれがアイヌ文化におけるカエルのポジションなのでしょう。

とはいえ、石坂啓『ハルコロ』(萱野茂監修)には次のようなお話が。位の高い雷神とオオカミ神がお嫁さんを探しに近くの村に来た。それぞれ気に入った娘を見つけたが、ただ一点で二人とも落第。アイヌ女性にとって大切なイレズミが口も手も途中までのやりかけだった。神さまたちは私(カエル)の村に来て、イレズミの整った私ともう一人の娘を見つけ、私は雷神様、もう一人の娘はオオカミ神様と結婚した。カエルの模様は気持ち悪いとされることが多いのですが、それを女性のイレズミに見たて、大切なものとしているこのお話が、私はとても好きです。