時代が江戸から明治に変わり、近代国家への道を歩み始めたばかりの日本で、

近代を象徴する巨大プロジェクトをリードしたのが、

平井晴二郎(ひらい せいじろう)だ。

それは、北海道初の鉄道・幌内(ほろない)鉄道の敷設、

北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)の設計、

東京駅の建設である。

加賀藩の下級武士の家に生まれた平井は、

どんな道すじをたどって近代の礎を築いたのだろう。

その軌跡をたどってみよう。

文:北室かず子/写真:田渕立幸

喜久松と北海道

【前編】では平井晴二郎が北海道初の鉄道・官営幌内鉄道の敷設に尽力したこと、【中編】では赤れんが庁舎の設計を主導し、東京駅とも深い関わりがあることをご紹介した。

【後編】は、晴二郎の孫である平井喜郎さんの著書『思い出すまま わが父平井喜久松』をもとに、父から子へ受け継がれた技術者魂を深掘りしてみたい。

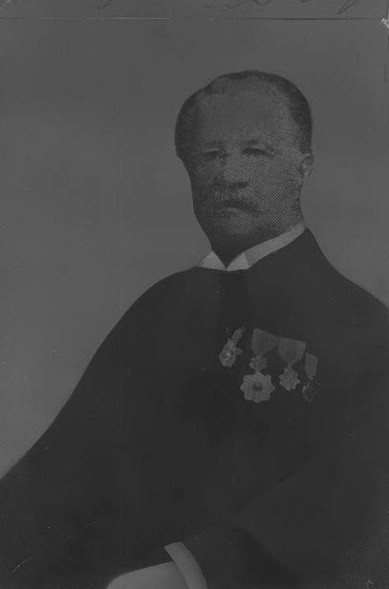

晴二郎の長男は東京藝術大学の前身である東京美術学校に進んで画家に、次男は京都帝国大学医学部を卒業して医師になった。晴二郎と同じ鉄道技術者の道を歩んだのが、三男・喜久松(きくまつ)である。

喜久松は明治18年(1885)、北海道で生まれた。当時、晴二郎一家は小樽手宮の鉄道官舎に住んでいた。

喜久松は晴二郎について貴重な証言を残している。「リウマチスに悩まされており、当時の治療法としては痛む足に重量をかけて硬直させるほかなかったそうで、そのため終生、父の片足は硬直したままになってしまった」。晴二郎の転勤は小樽、札幌、大阪、函館、東京、中国と目まぐるしい。知識を求められるままに、不自由な足で動いていたのだ。今の世でも転勤はたいへんだが、交通インフラが発達途上にあった明治時代は、さらに負担が大きかっただろう。

明治43年(1910)、東京帝国大学土木工学科を卒業した喜久松は、鉄道院に就職した。配属先は生まれ故郷、北海道。留萌線恵比島(えびしま)と峠下(とうげした)を結ぶトンネル工事の現場だった。掘削面が空気に触れると膨張し導坑を潰してしまう難しい地質で、1m掘削してはすばやくれんがのアーチで固めていく工法で乗り切ったという。同年、深川~留萌間の留萌線が開通した。この鉄路は、日本海で水揚げされた鰊を内陸部へ運び、内陸部からは石炭や木材を留萌港へ運んで本州へ積み出すために不可欠なものであった。トンネル工事という最大の難関が克服されたことで、鰊・石炭・木材という北海道を代表する資源が動いたのである。

この頃、喜久松は、東大時代の恩師・廣井勇から九州帝国大学助教授への就任を打診された。しかし「鉄道に専念したい」と、きっぱり断っている。廣井勇は土木界の重鎮で、【中編】でご紹介したように晴二郎の設計になかった赤れんが庁舎の八角塔を撤去するよう進言したと伝えられる人物でもある。父子にわたってレジェンド廣井と交わり、そればかりか廣井が第6代土木学会会長を、喜久松は第41代会長を務めている。

父の母校へ留学

大正4年(1915)に渡米。シアトルに上陸し、各地を視察する。大陸横断鉄道でニューヨークへ向かいながら米国の圧倒的な資本力、機械力を目の当たりにする。時は第一次世界大戦の開戦直後。物資供給を担う米国経済は躍進し、パナマ運河も開通したばかりだった。

そして大正5年9月から大正6年6月まで、喜久松は晴二郎と同じレンセラー工科大学で学んだ。

喜久松は米国での研究課題を、圧搾空気の利用、特に水圧など高圧下でのトンネル工事施工にしようと考えた。その理由は、圧搾空気の技術がトンネルのみならず、削岩機や軌道ポイントの転換装置にも応用できる重要なものだったからだ。

おりしもニューヨークでは、マンハッタン~ブルックリン間を結ぶ地下鉄工事でハドソン川河底トンネル掘削の真っ最中。喜久松は現場に出入りして、ホランドトンネル(1927年開通)で名高いC.ホランド氏や、地下鉄路線網のターナーシステム考案者であるD.ターナー氏ら、最前線の技術者から直接、教えを受けた。ニューヨーク・オンタリオ&ウエスタン鉄道では、線路保線の機械化について貴重な知見を積んだ。

フィラデルフィア郊外に、クロフォードも訪ねた。クロフォードの長男はバージニア州でノーフォーク&ウエスタン鉄道の技師長をしており、ノーフォーク港の最新式石炭積み出し設備をつぶさに見学することができた。100t積みの石炭車を数十両も連結して石炭を運ぶダイナミックな様子に、喜久松の心は震えた。

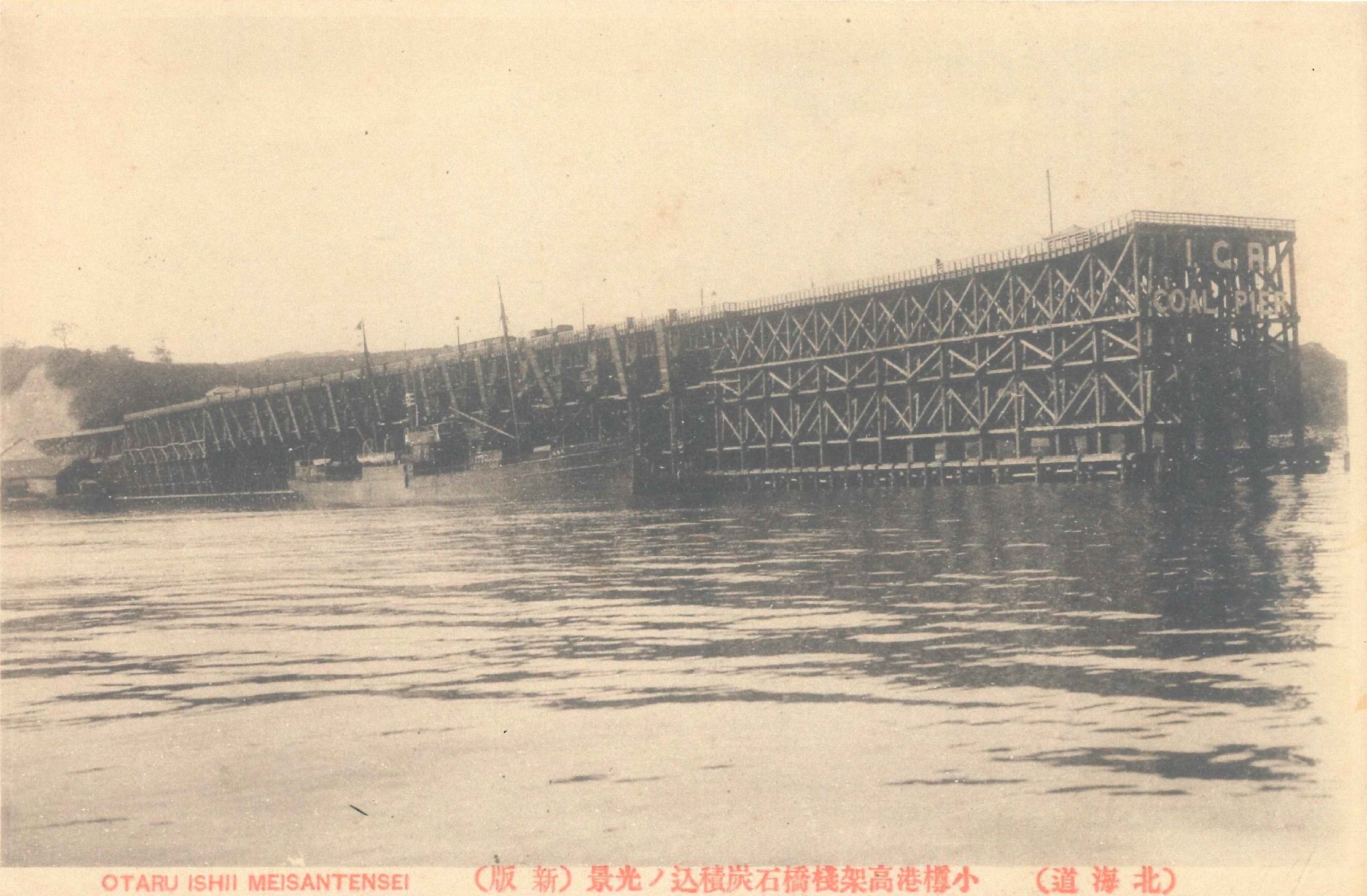

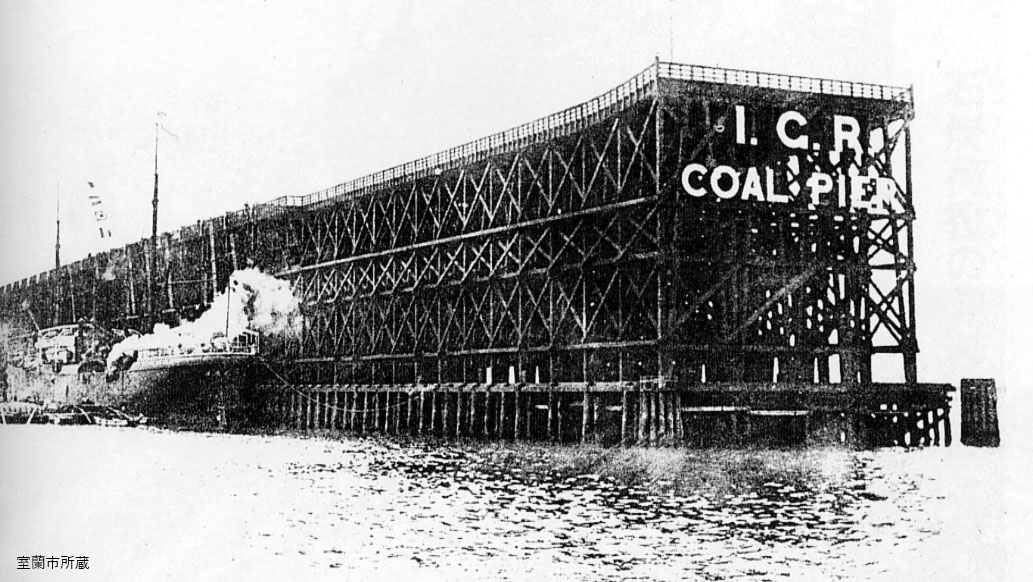

レンセラー工科大学で修士号を取得し、帰国後は、新鶴見、吹田などの操車場の新設拡張、横浜、名古屋、大阪、神戸駅の大改良、関門トンネルの調査着手と、大きなプロジェクトを次々に主導した。北海道との縁も消えていない。「小樽、室蘭の石炭船積み設備の大改良も喜久松の考案です。喜久松はこの研究で博士号を取りました」と、北海道職業能力開発大学校特別顧問の駒木定正さんが教えてくれた。

喜久松が改良した石炭船積み設備の代表が、高架桟橋である。小樽、室蘭とも取り壊され現存していないが、当時は街を訪れた人がその偉容を必ず見物したそうで、絵葉書にもなっている。高架桟橋は、石炭をエネルギーにして、より速く、より大量にと疾走した近代の象徴とも言える。

晴二郎と喜久松は父子2代にわたって、グローバルな視野と知識を持つ鉄道技術者として、日本の近代化を推し進めたのだ。

喜久松は昭和14年(1939)に退職後、大陸に渡り、南満洲鉄道株式会社(満鉄)の子会社である華北交通株式会社に赴く。晴二郎と同じく、大陸の鉄道建設に尽力するためであった。しかし敗戦色が濃くなるなか、満鉄副総裁として辛苦を極め、抑留されて消息不明になった時期もある。戦後は、(株)鉄建建設社長、会長を務めた。

喜久松の東大同期生に保原元二(ほばら もとじ)がいる。保原は北海道庁で夕張川の切替工事を担当し、治水事業に尽力した。夕張川の水害に苦しんでいた南幌町は、現在、7月1日を治水感謝の日としており、長沼町では長沼神社にある保原の顕彰碑のもとで7月2日に水祭りが行われている。

喜久松と保原は東大卒業45周年記念会で撮られた同期生5人の写真におさまっている。北海道のインフラ整備に情熱を注いだ共通点がある2人には、格別な友情が通い合っていたのではないだろうか。

喜久松や保原ら技術者は寡黙で、ことさらに功を吹聴しない。しかし、彼らが残したものは人々の暮らしを支え、地域の基盤となっていることがわかる。

令和のテクノロジー最前線

時は流れて令和6年(2024)8月、鈴木直道(すずき なおみち)北海道知事、寳金清博(ほうきん きよひろ)北海道大学総長ら北海道の官界、学界、産業界のリーダーがニューヨーク州オールバニーを訪問した。一行は、晴二郎の母校レンセラー工科大学も訪れた。

ニューヨーク州は世界の半導体エコシステムの先進地だ。Rapidus(ラピダス)株式会社と共に次世代半導体プロジェクトを進める北海道にとって、手を携えるべき相手なのだ。半導体エコシステムとは、半導体製品の設計・製造・販売に関わる組織が連携し技術革新を図っていく枠組みのことである。

この訪問で北海道は、世界屈指の研究開発機関オールバニー・ナノテク・コンプレックスを運営するニューヨーク・クリエイツ、ニューヨーク州経済開発公社と連携についての覚書を締結した。日本の地方自治体として初の快挙であった。

一方、半導体分野の教育、研究活動において先進的取り組みで知られるレンセラー工科大学とは、マーティン・A・シュミット同大学長、寳金総長、鈴木知事がそれぞれの取り組みを紹介し、今後の連携に向けて認識を共有した。さらに、レンセラー工科大学と北海道大学が、半導体関連の人材育成・研究活動に関する合意文書を締結した。

寳金総長はこうコメントしている。「北海道大学は、半導体の高度人材育成及び研究推進に関する体制構築を加速度的に進めています。レンセラー工科大学と関係が構築され、半導体分野に関する連携の模索を進めることで、より質の高い教育を提供することが期待できるとともに、研究力の向上に資するものと考えています」。

レ大に残る140年前の日本人の名

駒木さんは平成15年(2003)にレンセラー工科大学を訪ね、晴二郎の学籍簿などを詳細に調査した。その結果、晴二郎が土木工学を中心に道路工学や機械工学など、オールラウンドな工学の知識を修得していたことがわかった。

さらに駒木さんは、驚くべきことを教えてくれた。「レンセラー工科大学では、昭和7年(1932)、日本人の名を冠した寄宿舎が大学本部のそばに2戸、建てられました。これは、活躍した卒業生を顕彰するために新設寄宿舎10戸に卒業生の名を付けたうちの2戸です」。

2戸の名は、マツモト・ドミトリーとヒライ・ドミトリー。ほかでもない松本荘一郎と平井晴二郎の名である。長い鎖国を経て国際社会に打って出た極東の島国から、言語も生活習慣も異なる異国へ。江戸時代生まれの2人は、世界の秀才たちに伍して、どれほどの努力を重ねたことだろう。

北海道には、その努力の結晶がある。鉄道と赤れんが庁舎だ。技術者の魂がつながり合う時、イノベーションが生まれる。これまでも、これからも。