時代が江戸から明治に変わり、近代国家への道を歩み始めたばかりの日本で、

近代を象徴する巨大プロジェクトをリードしたのが、

平井晴二郎(ひらい せいじろう)だ。

それは、北海道初の鉄道・幌内(ほろない)鉄道の敷設、北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)の設計、

東京駅の建設である。

加賀藩の下級武士の家に生まれた平井は、

どんな道すじをたどって近代の礎を築いたのだろう。

その軌跡をたどってみよう。

文:北室かず子/写真:田渕立幸

八角塔バルコニーの絶景

令和7年(2025)夏、北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)は約6年におよぶ大改修工事を終えてリニューアルオープンした。その最大の驚きは八角塔が一般に開放されたことだろう。

狭い階段を上って八角塔に到達し、バルコニーに出ると、下から見上げるのとは全く違う赤れんが庁舎の大きさに息をのむ。そして視線は、東へまっすぐ延びる北三条通へ。北海道赤れんが未来機構ゼネラルマネージャーの石川泰士(いしかわ たいじ)さんはこう語る。「かつて北三条通には、開拓を主導した開拓使工業局や開拓使麦酒醸造所などが並び、南に目を転じると札幌農学校があり、同校演武場(現・札幌市時計台)がたたずんでいました。そんな明治時代の情景を想像しながら、令和のビル群との対比を楽しんでいただけたらと思います」。札幌の都市軸、北三条通が浮かび上がる。

明治21年(1888)の創建時、期間限定で公開された際は、真冬にもかかわらず当時の札幌の人口に相当する約1万人が見物に訪れたという。八角塔の塔頂部までの高さは現代のビルで10階分。「高きことインカラ山(注・藻岩山)と比肩すべき」と新聞記事にある。バルコニーに立つと、明治の人々の歓声が聞こえてきそうだ。

換気筒も手が届くほど近い。一つ一つが古代の神殿のような凝った意匠だ。人の目に触れない屋根の上に、なぜにこれほど手の込んだ細工を施したのか。昔の人のこだわりに、ただただ驚くしかない。

建築はフランス積み、土木はイギリス積み

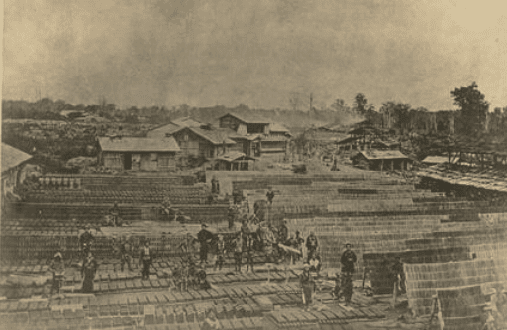

赤れんが庁舎に使われているれんがの数は、約250万個。ほとんどが明治19年(1886)と20年に、札幌郡白石村(現・札幌市白石区)の鈴木煉瓦製造場で製造された。前編でご紹介した通り、平井晴二郎の特命で開かれたれんが工場だ。

赤れんがは堅牢で耐火性に優れているうえに、原料となる粘土があれば無限に作り出せる資材である。より大きく、より強くを追求した近代という時代。れんがはそんな時代の象徴といえる。それでいて温もりのある落ち着いた色調で、人を包んでくれる。

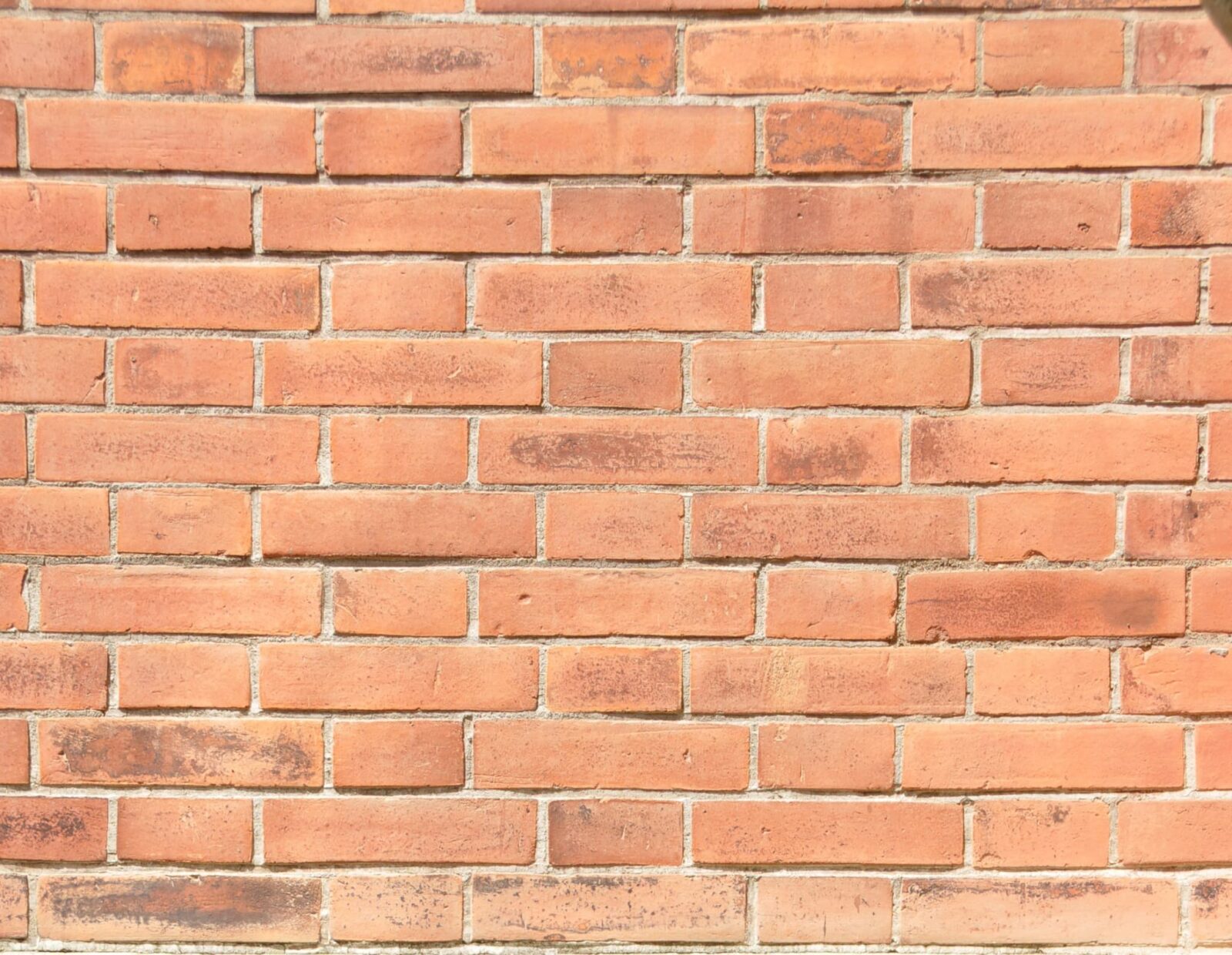

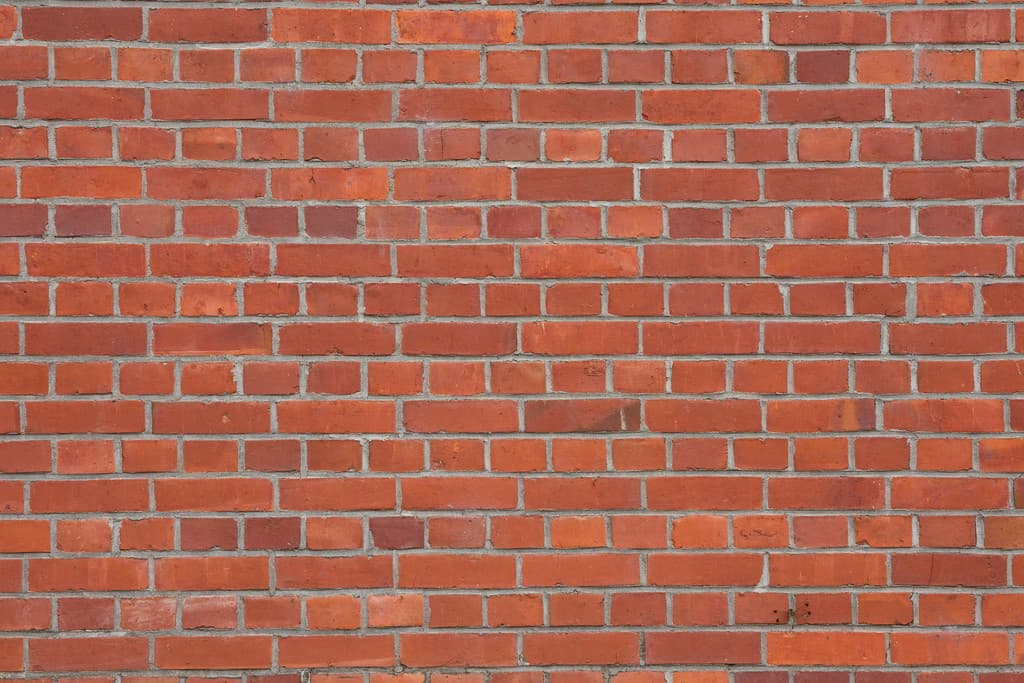

れんがは、2個以上をまたぐように積み上げることで、力をピラミッド状に分散できる。積み方にはタブーがあり、目地が縦方向にまっすぐ通ってしまってはいけない。壁の表面だけでなく内部までかみ合っていなければ、一枚の紙のようにぺろりとはがれてしまう。このように積めるのは一定のパターンに限られており、その代表が、フランス積みやイギリス積みである。フランス積みはれんがの長手(ながて)と小口(こぐち)が順に積まれる積み方で、「長、短、長、短」、つまり「ツー・トン・ツー・トン」というリズムが感じられ、華やかさがある。一方、イギリス積みは「長手だけが連続で現れる段」と「小口だけが連続で現れる段」が重なっていき、地味だが堅牢な積み方とされている。

北海道職業能力開発大学校 特別顧問の駒木定正さんはこう語る。「明治時代の日本ではイギリス積みが多いなか、北海道では鉄道の橋などの土木構造物はイギリス積み、機関車庫三号や赤れんが庁舎など建築物はフランス積みと使い分けています。小樽の入船陸橋は土木系なのでイギリス積みです」。前編でご紹介した官営幌内鉄道試運転の写真に写る入船陸橋は木造だったのでは? と疑問に思う方は多いだろう。たしかに当初、木造だったのだが、松本荘一郎が、腐朽と火災への危惧を指摘し、9本ものれんが造り橋脚からなる橋に架け替えられた。

八角塔の悲劇

機関車庫三号と陸橋が完成すると、晴二郎は北海道庁土木課赤れんが本庁新築委員として技術者を率いて赤れんが庁舎の設計にとりかかった。その間も、北海道鉄道事務所所長として幌内鉄道の延長である空知線、室蘭線などの建設計画を立てた。

そして明治21年(1888)4月、赤れんが庁舎の完成を待たずして北海道を離れ、大阪鉄道会社の技師長として、大阪と奈良を結ぶ鉄道建設を手掛けた。

赤れんが庁舎は建設途中から激変した。なんと、晴二郎の設計にない八角塔がつけ加えられたのだ。重さ130t。風が吹くと八角塔はぐらぐら揺れ、雨漏りもする。こんな無茶をしたのは、いったい誰なのか。

それは、時のトップ、北海道庁初代長官の岩村通俊(いわむら みちとし)ら幹部とされる。岩村は明治初期に開拓判官として札幌の建設に関わった一人だ。明治19年(1886)1月に北海道に返り咲いた岩村は、かつて仰ぎ見た開拓使札幌本庁舎のドームの威光を再現したかったのだろうか。

撤去の判断を下したのは、札幌農学校教授の廣井勇(ひろい いさみ)と伝えられている。

しかし悲劇は起きた。明治42年(1909)の赤れんが庁舎火災である。本来、防火扉にあてるはずの予算が八角塔建設に回され、防火扉が設置されなかった。当時の新聞記事には「平井氏の設計通り火防壁が完璧であったら万一出火しても4分の1もしくは半分は焼けなかったのではないか」という札幌区議会議員の嘆きや、「階上階下の各廊下に17、18個、防火用として堅牢なる金戸を作るはずが、平井博士の設計の主意を無視した無用虚飾の建築塔」になったという工事監督の怒りが新聞記事に残されている。しかも皮肉なことに、火災は、八角塔が撤去された後に起こったのである。

数奇な運命を経た八角塔だが、昭和43年(1968)、創建時の姿への復原によって蘇った。今では赤れんが庁舎になくてはならないものである。

函館で水道建設

さて、明治21年(1888)4月から大阪で鉄道敷設に携わった晴二郎は、ほどなく北海道に舞い戻った。同年8月に函館区の水道工事の設計・監督を任せられたのだ。

江戸時代から函館は水不足に悩まされてきた。願乗寺の僧侶が函館湾に注ぐ亀田川を付け替えて4㎞の人工の川を掘り、人々に感謝されていたのだが、幕末、外国船の出入りが活発になると日本各地でコレラが蔓延。函館でも明治10年(1877)、15年、19年に発生し、多くの死者が出た。その一因は汚染された願乗寺川の水を飲んだことで、衛生的な水道の建設が切望された。この悲願に応えたのが、幌内鉄道敷設を担った技術者たちだ。さっそく明治12年(1879)にクロフォードと松本荘一郎が調査にあたったが、函館大火が起きて中止に。その後、松本が調査・積算したが国庫の窮乏で頓挫。4度目にして、北海道庁長官・岩村通俊が横浜の水道の設計者・英国人パーマーを招いて調査を行い、晴二郎が設計にあたった。赤川の水を函館山麓の元町配水場へ導き、そこから分配するという大規模な土木工事だった。明治22年(1889)9月に函館公園で疎水式が盛大に催された。これによってコレラ予防はもちろん、井戸がなかった元町、船見町、青柳町などにも家屋が一気に増えた。日本人が初めて近代水道を設計した快挙だった。当時のれんがの建物は今も管理事務所として使われ、現役日本最古の配水池が市民に水を供給し続けている。

この後、晴二郎は北海道庁に復職。北海道炭礦鉄道会社の委嘱で岩見沢~空知間、砂川~歌志内間、岩見沢~室蘭間、追分~夕張間の鉄道建設を指揮した。

鉄道、建物、水道――。なんという幅の広さだろう。しかもそれらが100年をゆうに越えて継承されている。現代の細分化した工学から見れば、マルチタスクとしか言いようのない活躍だ。駒木さんは「オールラウンドの知識を有した希少な人物でした」と、晴二郎をたたえる。

世が世なら…

北海道の開発に尽力した際、晴二郎は小樽の手宮、札幌区大通付近、苗穂に住んだ。

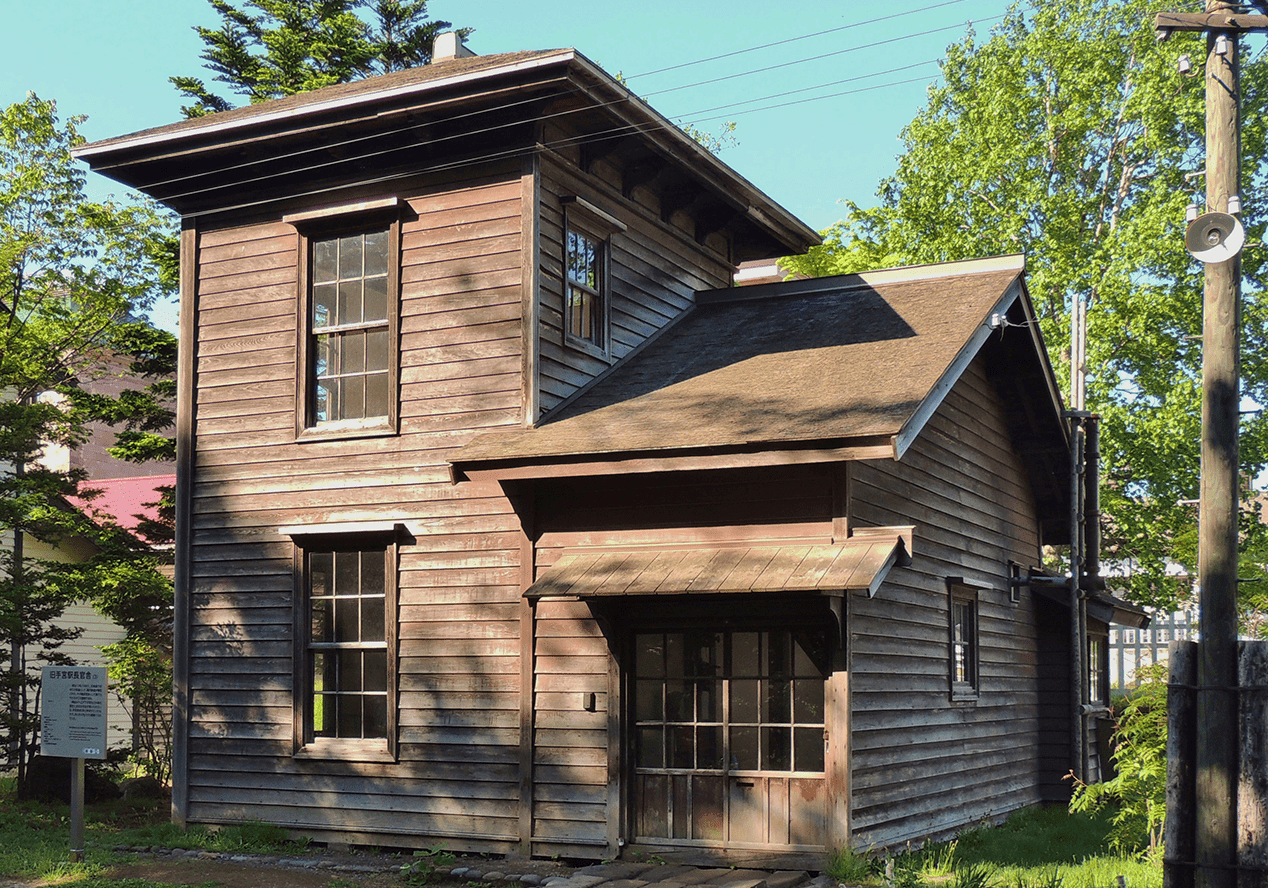

明治24年(1891)に新築移転した苗穂の家は、晴二郎と妻のキヌ、子ども6人、祖母、叔母、じいやとその家族、書生、女中という大所帯。秋になれば、庭を流れる小川を鮭が遡上した。近くには札幌製糖会社(明治23年建築)があった。この建物は札幌麦酒会社の精麦工場に使われた後、現在はサッポロビール博物館となっている。

苗穂から札幌停車場の前(現・札幌駅南口)にあった北海道炭礦鉄道会社へは、米国製の瀟洒な馬車で通勤した。停車場には、チャラン、チャランと鐘を鳴らす汽車が発着した。

ここで、妻のキヌについて、ぜひともご紹介しておきたい。キヌは田辺藩(現・京都府舞鶴市)で執政を務めた名家の娘だった。下級武士の次男である晴二郎は、結婚後、「世が世なら口もきいてもらえない相手」と言っていたらしい。封建制の時代ならばありえなかった結婚は、晴二郎が学問を積むことで人生の扉を開いたことを物語っている。

キヌは勝ち気で知的なお嬢様であった。向学心に燃えるキヌは、両親に頼み込んで宮津藩家老の河瀬(かわせ)家の養子となり、江戸詰めの河瀬秀治(かわせ ひではる)の籍に入った。ちなみに河瀬は幕末には尊王攘夷運動に参加し、明治政府では農商務省商務局長を務めた人物である。

キヌは、下男一人を連れて上京し、女学校(現・お茶の水女子大学)に入学。男袴を履き、本を入れた紫の風呂敷包みを携えてお堀端の道を歩く時、心から生きがいを感じたという。卒業目前の19歳で、8歳上の晴二郎と結婚する。2人は手宮の官舎で新婚時代を過ごした。

東京駅と晴二郎

晴二郎の東京への赴任で明治26年(1893)、一家は札幌を離れる。晴二郎は、逓信省鉄道技師、逓信省鉄道作業局長官を経て、帝国鉄道庁総裁に昇り詰める。そして明治41年(1908)、鉄道院の設置に伴い、副総裁に就任。総裁は、後に関東大震災後の帝都復興計画を立案・推進した後藤新平であった。

おりしも中央停車場(東京駅)の建設が、辰野金吾の設計で始まる時である。「辰野に最初の依頼があったとされる明治36年(1961)12月は晴二郎が鉄道作業局長官心得となったばかりの時で、晴二郎が指名したとされています。そして大正2年(1913)4月には、辰野から設計変更についての丁寧な手紙を受けています。四半世紀も前に赤れんが庁舎を完成させた晴二郎に敬意をもっていたことがうかがえます」と駒木さんは言う。

大意は以下のようなものだ。

中央停車場の建築に関しては、過失のないよう、欠点の少ないよう、今日までたいへん苦心しています。私はこのような大工事を設計する栄誉を担うことは稀なことで、生涯、最後の仕事とも思い、注意の上にも注意を加え、再三再四、修正または訂正を施してきました。今、また、一部に変更をほどこすのはいかにも不本意ではありますが、不完全なる点を発見しながら、とりわけ皇室御用の部分においてこれを見逃すのは終生の後悔となると思います。仕上げ工事を妨げないよう、多大の費用がいらないよう、工事が簡便に済むようにしたものが別紙の図面および調書の通りです。ぜひともこれを実行できるよう、ご考慮いただきたくお願い申し上げます。

この手紙を受けて間もない大正2年(1913)5月、晴二郎は大陸に渡った。中華民国から鉄道事業についての顧問として招かれたためだ。交通部顧問としての駐在は十数年間に及んだ。

晴二郎が海の向こうで大陸の交通体系の青写真を描き始めた大正3年、日本では中央停車場が完成した。帝都の中央ステーション、東京駅だ。

壮麗な赤れんが建築は、晴二郎を通して北海道初の鉄路である幌内鉄道や、赤れんが庁舎とつながっている。

晴二郎は、大正14年(1925)、病のため帰国し、翌大正15年6月28日、逝去した。享年71であった。

胸像になった3人

昭和4年(1929)、札幌駅前広場に3人の胸像が建てられた。北海道鉄道創業50年祝典に際し、廣井勇が、クロフォード、松本荘一郎、そして晴二郎の胸像の建立を強く推したためだ。戦時中の金属供出で回収されてしまったが、元の型から複製が作られ、鉄道博物館に所蔵されている(非公開)。

松本荘一郎は、明治17年(1884)に北海道を離れ、工部権大技長として東海道線全通をリードするなど日本の鉄道建設を牽引しつつ、北海道の鉄道予定幹線図の作成にも参画。鉄道作業局長に昇り詰めたが、明治36年(1961)在職のまま若くして病没した。享年55であった。

クロフォードは手宮~札幌間の完成後、東京~青森間、東京~高崎間の調査に携わりながら、札幌~幌内間の資材を調達するために米国にも赴いた。任期満了後はペンシルバニア鉄道に復職した。享年83で世を去るまで、米国に学びに来る日本人留学生を支え、日本の鉄道のために資材調達にも尽力した。松本とは、松本の死の直前まで手紙での交流が続いたという。

後編では、晴二郎と三男・喜久松(きくまつ)の父子2代にわたる技術者の物語をたどってみよう。

Information

北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)

| 住所 | 札幌市中央区北3条西6丁目1 Google Map |

|---|

元町配水場

| 住所 | 函館市元町1-4 Google Map |

|---|

北海道開拓の村

| 住所 | 札幌市厚別区厚別町小野幌50-1 Google Map |

|---|

東京駅

| 住所 | 東京都千代田区丸の内1丁目9-1 Google Map |

|---|

※情報は取材時のものです。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。