時代が江戸から明治に変わり、近代国家への道を歩み始めたばかりの日本で、

近代を象徴する巨大プロジェクトをリードしたのが、

平井晴二郎(ひらい せいじろう)だ。

それは、北海道初の鉄道・幌内(ほろない)鉄道の敷設、北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)の設計、

東京駅の建設である。

加賀藩の下級武士の家に生まれた平井は、

どんな道すじをたどって近代の礎を築いたのだろう。

その軌跡をたどってみよう。

文:北室かず子/写真:田渕立幸

激動の幕末維新

今夏、約6年におよぶ令和の大改修を経て、北海道庁旧本庁舎赤れんが庁舎(以下、赤れんが庁舎)がリニューアルオープンした。

その設計を指揮した平井晴二郎は、安政3年(1856年)10月16日、加賀藩士の次男に生まれた。加賀藩といえば百万石の大藩。しかし生家は代々、足軽に近い下級武士と伝えられている。そこから鉄道と西洋建築という、近代のシンボルを導く人生へ。いったいどんな歩みだったのだろう。

最初の学びは藩校だった。時代は幕末、勢力拡張にしのぎを削る欧米列強の圧迫が高まり、世相は風雲急を告げていた。加賀藩では英学の重要性が理解されており、必要な英書を他藩に先んじて購入していたという。こうした見識の高さを反映してか、加賀藩からは万延・文久年間に欧米へ派遣された使節団の随行者が輩出した。

明治維新を経て、晴二郎は15歳で藩から選ばれ、大学南校(東京大学の前身の一つ)に入った。ところが明治4年(1871年)のこの年、廃藩置県で藩は消滅する。幕藩体制の中で武士の子として育った晴二郎にとって、世の根幹が揺らぐ衝撃であったに違いない。いや、それとも英学の見識がいよいよ生かされる、新しい時代の到来に胸を躍らせただろうか。

太平洋を渡る

大学南校で晴二郎は工学に出合った。そして明治8年(1875年)、文部省の第1回留学生11人の1人に選ばれる。晴二郎や、後の外務大臣・小村寿太郎(こむら じゅたろう)ら9名が太平洋を渡って米国へ、後に土木工学の泰斗となった古市公威(ふるいち こうい)がフランスへ、鉱山学の安東清人(あんどう きよと)がドイツへ向かった。

晴二郎の留学先は、レンセラー工科大学。ニューヨーク州の州都オールバニーからハドソン川を隔てた対岸のトロイにある。今も東部アイビーリーグの一角を占める名門大学だ。オランダ系のスティーブン・レンセラーが1824年に創立した学校が前身で、レンセラー家はオランダの東インド会社創立にも名を連ねた貿易商だった。

北海道職業能力開発大学校の特別顧問で工学博士の駒木定正(こまき さだまさ)さんはこう語る。「この時、州都オールバニーでは市庁舎を建設中でした。当時はオランダ系移民の隆盛期で、オランダの建築は、れんがを外側に見せるものが多いのが特徴です。この市庁舎が、赤れんが庁舎の正面の構成やアーチ窓を連想させるデザインなのです。私の推測ですが、晴二郎は後に赤れんが庁舎を設計する際に参考にしたのではないでしょうか」。

そうだとすれば、遠い異国で懸命に学ぶ10代の心に、赤れんが庁舎の種がひっそりとまかれたことになる。晴二郎はこの時点で、西洋のれんが建築を目撃した数少ない日本人であった。

晴二郎が専攻したのは、シビルエンジニアリング(土木工学)だ。工学の知見で社会の基盤整備を担う学問である。1878年6月に学位を得て卒業し、米国陸軍省兵事課雇となった。ミシシッピ川の治水工事などに従事し、近代工学の知識をもって、若くして米国の国家プロジェクトを経験したのだった。

幌内鉄道を全通させる

明治13年(1880年)に帰国した晴二郎は、翌明治14年、就職先に開拓使を選んだ。配属されたのは煤田開採(ばいでん かいさい)事務係。北海道との縁のはじまりである。

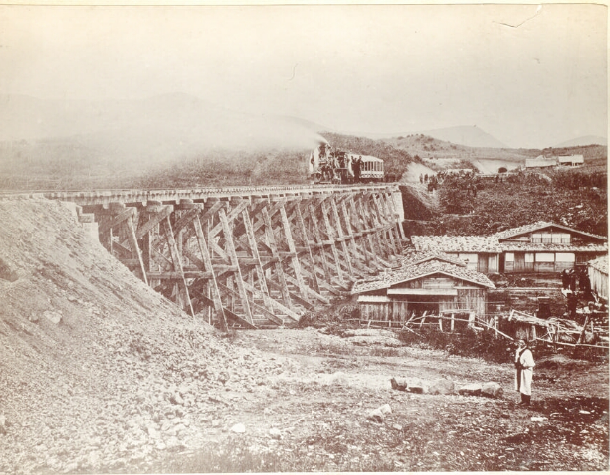

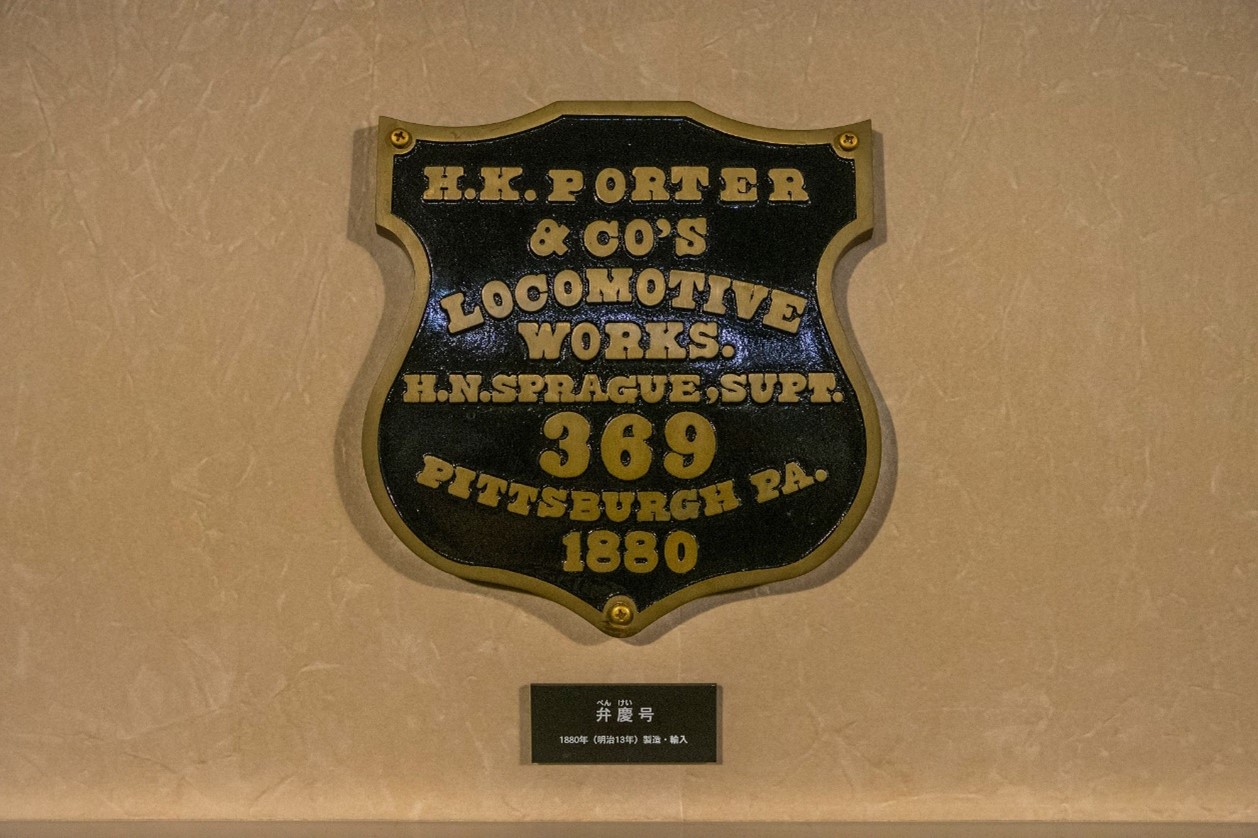

ここで晴二郎を待っていたのが、レンセラー工科大学の先輩、松本荘一郎(まつもと そういちろう)だった。松本は、お雇い外国人のジョセフ・U・クロフォードと協力して官営幌内鉄道の手宮~札幌間を開通させる難事業を成し遂げたばかり。息つく間もなく、続く工事区間である札幌~幌内間の鉄道敷設に苦労していた。晴二郎は松本と共に鉄道事業に就いた。

晴二郎の孫の平井喜郎さんは著書『思い出すまま わが父平井喜久松』の中で「祖父を北海道に引き寄せたのは先輩の勧誘が大きかったのでは」と、推測している。

ところで「煤田開採」というと炭鉱をイメージするが、石炭産業の要は輸送である。「開拓使の定常経費の約64%が煤田起業費で、そのうち幌内鉄道に4分の3が投入されました」と駒木さんは言う。開拓使における炭鉱事業の重要性、そこに占める輸送の存在感の大きさがわかる数字だ。

幌内炭鉱の良質な石炭を小樽の手宮から本州へ移出し、その石炭の力で日本に工業を興し、近代化を進め、国際社会で諸外国と対等な力をつけていく――。レールが延びることは、日本の未来が広がることであった。

駒木さんは晴二郎が着任した時の煤田開採事務係のメンバーをつぶさに調べた。すると晴二郎ら留学組のほか、東京大学、工部大学校、札幌農学校出身者であることがわかった。「圧倒的エリートが揃っていました」と断言する。

ロシアの南下政策に備え、豊かな資源と広大な土地を開発し、産業を興して人々の移住を進めることを目的とした北海道開発。この国策を推し進めるために、最先端の実学を修めた俊英たちが集結していたのである。

晴二郎の初仕事となった幌内鉄道敷設。その札幌~幌内間には、地盤の軟弱な湿地帯が広がっていた。さらに豊平川、千歳川、夕張川などを越える橋も架けなければならず、手宮~札幌間に勝るとも劣らない困難が山積していた。晴二郎が助手として多くの作業員を指揮し、建設を助けてくれたことで、松本はどれほど心強かっただろう。

工事は明治14年(1881年)4月、札幌~幌内間に着手し、翌明治15年11月13日に完成。これによって手宮~幌内間が全通した。そして明治16年9月17日、札幌の豊平館において、開業式が盛大に執り行われた。豊平館は開拓使が建設した華麗な洋風ホテルである。

赤れんがデビュー

石炭輸送のため突貫工事で幌内鉄道が開通すると、次に設備を強化する段階に入った。

そこで晴二郎が設計したのが、赤れんが建築の手宮の倉庫と機関車庫(「機関車庫三号」)である。赤れんが庁舎に先立ち、それぞれ明治17年と明治18年に完成した。晴二郎の赤れんが建築デビューだ。「機関車庫三号」は、現存する日本最古の機関車庫であり、国の重要文化財として小樽市総合博物館本館で見ることができる。

他に、開通時には木造だった入船(いりふね)陸橋も、れんが造りに改修された。これらの築造には、当初、東京にある東京集治監の赤れんがが使われた。

しかし、れんがをいちいち東京から運ぶのは効率が悪く、輸送コストもかかりすぎる。なんとか現地で生産できないものか――。

ちょうどこの頃、札幌郡白石村(現・札幌市白石区)でれんがの原料に適した粘土が発見された。東京で煉瓦工場を開き、秋田の鉱山でもれんが製造に携わっていた鈴木佐兵衛(すずき さへえ)が、明治17年(1884年)、白石村に鈴木煉瓦製造場を創設した。

そこに晴二郎が関与している。「明治17年9月、幌内鉄道事務所技師平井晴二郎の特命で白石にれんが工場を創置した」という記録があるのだ。晴二郎は札幌における本格的なれんが製造はじまりの鍵をも握っていたのである。

地元でれんがを製造できる恩恵は、鉄道施設に限るものではない。札幌という都市を建設する大きな礎石となった。それを証明するのが、他でもない、赤れんが庁舎である。

次回は、いよいよ赤れんが建築の精華、赤れんが庁舎を探訪しよう。

参考文献:「明治前期の官営幌内鉄道と幌内鉄道の建築に関する歴史的研究」駒木定正、『思い出すまま わが父平井喜久松』平井喜郎、『重要文化財北海道庁旧本庁舎復原改修工事報告書』北海道

Information

北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)

| 住所 | 札幌市中央区北3条西6丁目1 Google Map |

|---|

豊平館

| 住所 | 札幌市中央区中島公園1-20 Google Map |

|---|

小樽市総合博物館(本館)

| 住所 | 小樽市手宮1丁目3-6 Google Map |

|---|

※情報は取材時のものです。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。