パウダースノーを求めて世界中から人々がやってくるニセコ。

始まりは、明治時代、オーストリア=ハンガリー帝国のレルヒ中佐が率いる、

蝦夷富士(羊蹄山)スキー登山だ。

これに触発され、東北帝国大学農科大学(現・北海道大学)と小樽高等商業学校(現・小樽商科大学)の

学生たちがスキーで山々に分け入った。

いつの世も、白銀への旅はときめきに満ちている。

ニセコの山と旅の歴史をひもといてみよう。

文:北室かず子/写真:田渕立幸

富士のリベンジを蝦夷富士で

オーストリア=ハンガリー帝国軍人、テオドール・エドラー・フォン・レルヒは、明治45年(1912)4月、羊蹄山(標高1,898m)にスキー登山をした。この時、レルヒは中佐として旭川の第七師団(だいしちしだん)にいた。『明治日本の思い出』と題した手記に、こう記している。

「北海道の高山の多くは鉄道路線から遠く離れ、原始林に包まれていて、容易なことでは行けるものではない。ほとんどの山は探検もされず、地図もはっきりしていない。ところがエゾ富士だけはクッチャン駅から、わずか1日で登山することができる。私は私の富士スキー登山の記念日に、蝦夷富士登山を、と決心した」。

前年の明治44年4月16日、富士山(標高3,776m)9合目までスキーで登りながら頂上に到達できなかったのだ。第七師団に赴任してみると、北海道には富士山そっくりの秀麗な独立峰、その名も蝦夷富士があるではないか。もちろん、日本で最も寒冷な北海道の雪山を、スキーで登った者などまだ一人もいない。成功すれば前年の失敗を挽回して余りある偉業である。富士のリベンジを蝦夷富士で果たすのだ。レルヒの虫歯治療で出発が5日遅れ、登頂日は奇しくも前年の富士登山と同じ4月16日と予定された。

レルヒ前夜 開拓と鉄路

「倶知安(くっちゃん)駅からわずか1日」とレルヒが書いた羊蹄山。第七師団のある旭川と登山口の倶知安はどうつながっていたのだろう。

官営幌内鉄道の小樽・手宮~幌内(現・三笠市)間の開通が明治15年(1882)。明治25年には幌内鉄道の停車場があった岩見沢から空知太(現・砂川市)まで鉄路が延びた。

明治26年、当時の北海道庁長官・北垣国道(きたがき くにみち)は「拓殖事業中鉄道は最も急務である」(※1)とした。「鉄道敷設法」でも、「石炭の積み出し、開拓耕地からの農産物の輸送、開拓者の輸送にあり、開拓政策の遂行に必要な特殊性を帯びている」とされた。北海道における鉄道の建設計画が、本州方面と異なることを特記されたのである。

空知太から旭川への延伸は急がれた。地味の良い広大な土地が広がり、屯田兵の兵村も着々と開かれていたからだ。しかし工事資材を馬で運ばなければならず、ぬかるむと馬の腹まで泥に沈んだという。さらに「全国工業熱の勢い焔熾(えんし)にして工事請負をなす者少なく、物価は高騰し職工人夫の労銀増加し、物料の買い入れも非常に困難」(※2)な状況でもあった。

最大の難所は、トンネルなしに通過できない神居古潭(かむいこたん)の険しい崖だ。崩れやすい岩質で、掘削は困難を極めた。神居古潭は、旭川盆地で忠別川、牛朱別(うしゅべつ)川、美瑛川を飲み込み膨れ上がった石狩川が、唯一の出口である狭い渓谷めがけて流れ込む地点なのだ。激流が河底を穿(うが)ち、狭い川幅に対して水深は70mにも達する。

石狩川や、支流の空知川に橋を架けるにも、増水する川が足場を流す。治水対策が施される前の石狩川流域では、鉄道敷設は水との闘いであった。

こうして鉄路が旭川に届いたのは明治31年(1898)7月のことだった。明治35年には日清戦争後の軍備拡張に伴い、北方防備のために第七師団が札幌から旭川へ移転している。レルヒ中佐は、移転後の第七師団に赴任した。

現・函館本線の開通

一方、倶知安が小樽とつながるには、函館~小樽間の着工を待たねばならなかった。明治21年、函館財界から国へ、函館~小樽間の鉄道建設の建議書が出される。海路で結ばれていたとはいえ、開発と防備に必須で、当時、札幌にあった第七師団と本州を連絡する路線としても重要だというものだ。国に財源がないなら私設でもと、敷設許可を求めた。函樽(かんそん)鉄道株式会社(後に北海道鉄道株式会社)は、不況による資金難にあえぎ、国の補助も受けながら明治37年(1904)10月に函館~小樽中央(高島)を開通させた。現在の函館本線である。

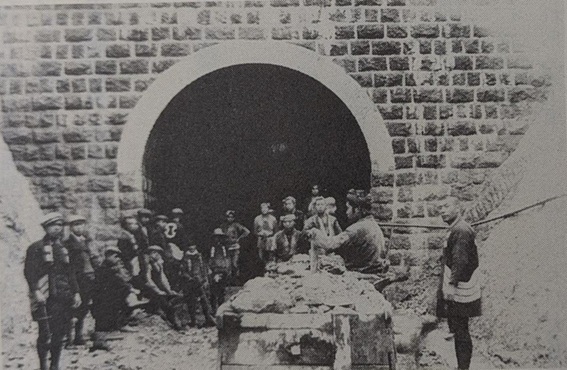

斜面を削ったり土を盛ったりする大がかりな土木工事を必要とする箇所、トンネルや橋梁工事も多く、尻別川に沿う箇所では石垣を積んで洗掘(せんくつ)から線路を守った。とりわけ倶知安~然別間は特に難工事で、固く長大な岩層と湧水に苦しみながら倶知安トンネルと稲穂トンネルを貫通した。

第七師団の精鋭を率いて

こうしてつながった倶知安へ向けて、レルヒ中佐一行は、明治45年4月15日、旭川発午前8時15分の汽車に乗ったのだった。

そもそもレルヒ来日の目的は、日露戦争で大方の予想に反してロシア帝国に勝った日本の軍事を研究することだった。レルヒは、世界初のスキー書の著者であるツダルスキーに学んだスキーのエキスパートでもあった。明治44年(1911)1月に高田(現・新潟県上越市)の第十三師団に着任。東京の砲兵工廠(ほうへいこうしょう)に注文していたスキーでさっそく講習を始めた。高田では軍人のみならず地元の中学教員も参加し、スキー人気が広まっていった。それは一本杖を巧みに使って滑降するものだった。

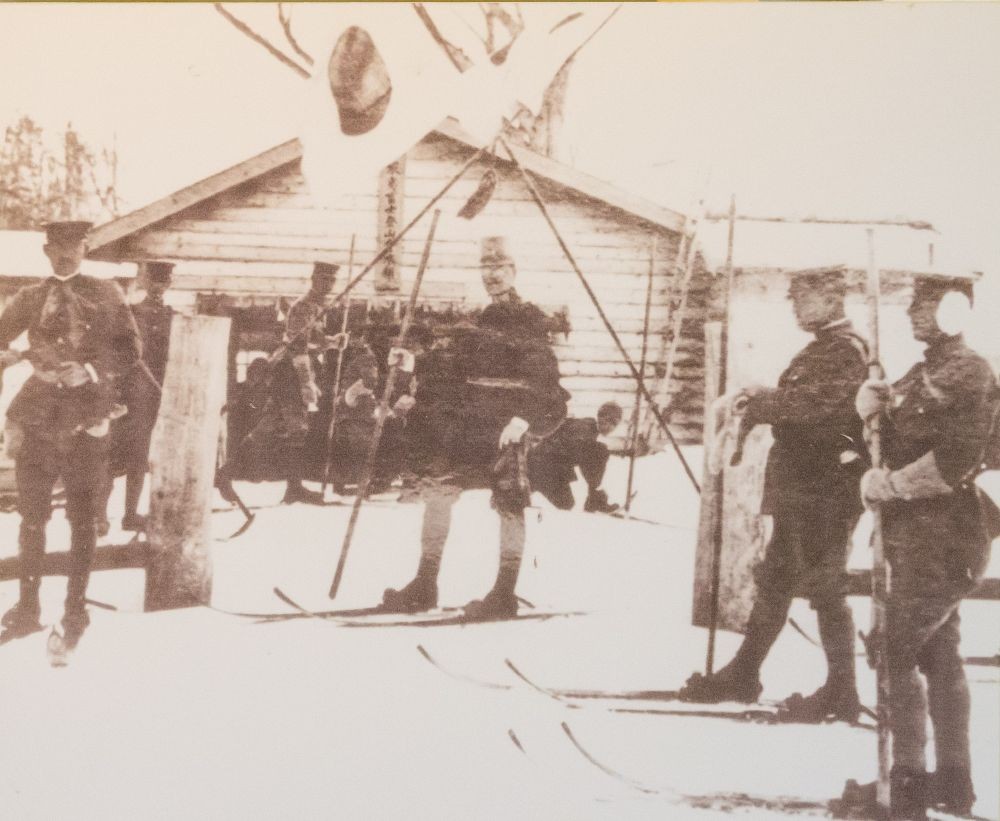

第七師団も、スキー指導者として有名なレルヒを迎え、スキー研究会を結成。明治45年2月に3週間にわたって講習会が開かれた。研究会から選抜された将校たちが登山隊のメンバーとなった。レルヒ以下、北川中佐、中沢少尉、前山中尉、鹿野少尉、笠原中尉、穴沢少尉、大内中尉と、レルヒがコック役として高田から連れてきた藤田少年である。

小樽駅に着くと、小樽新聞社社員からりんご2籠が差し入れられた。講習会に参加していた奥谷記者が一行に加わり、小樽駅を発車したのは午後6時34分だった。そして午後9時35分、倶知安に到着した。

駅頭では100人以上が出迎えた。駅前の旭旅館に旅装を解き、歓迎会でレルヒは巧みに箸を使って日本食を堪能した。歓迎の中心を担った蝦夷富士登山会は、明治38年の設立で、事務所を半月湖のほとりに置いていた。名誉会員に北海道鉄道株式会社社長の北垣国道、北海道庁長官や支庁長らを擁し、登山道や石室の整備など、後の羊蹄山登山に大きな貢献をする。

16日朝4時起床するも、出発時刻に雨になったため寝床に戻り、9時まで眠った。その後、旅館でレルヒがアルプス登山の危険について3時間のレクチャーを行った。

午後、晴れたので、本来は翌日に予定していたスキー練習の公開を行った。場所は小黒山(現・旭ヶ丘中央公園)。後志支庁長、警察署長、小学校教職員、児童など大勢の見物人があった。小樽新聞に「倶知安市街は祭礼の如く賑ひを呈したり」と報じられた。人々はこの時、初めて一本杖スキーの技を見て驚嘆する。かんじきで一歩ずつ歩くことしか知らなかった人々にとって、スキーのスピード、颯爽たる滑降は魔法のようだった。

翌17日、一行は4時起床。6時に旅館を出発した。みぞれ混じりの強い西風で路上には1.5mの積雪があった。倶知安橋でスキーの雪をはらい、携帯したロウを塗った。1列で第四尋常小学校(現・冒険家族)の前を通って半月湖湖畔の蝦夷富士登山会事務所へ。会では事前にルートの下見をし、事務所の畳を新しく入れ替え、当日は事務所を暖めて迎えた。一行は30分ほど茶菓とコーヒーで休み、スキーにロウを塗って記念撮影後、出発した。

地元・比羅夫(ひらふ)の青年2人はかんじきで先に出発していた。「『スキーは足が速いので先に登っているように』という伝言があったので、かんじきで新雪を踏みながらようやく駒返しまで来たとき、スキーの一行に追いつかれた。なるほどスキーはすごく速いものだと感心したものでした」と述懐している。レルヒは2人にとって初めての外国人。体格の良さと風貌に驚き、スキーと杖にはさらに驚いた。歩くたび締め金具がガチャン、ガチャンと鳴り、船頭が竿を持つような姿だったからだ。

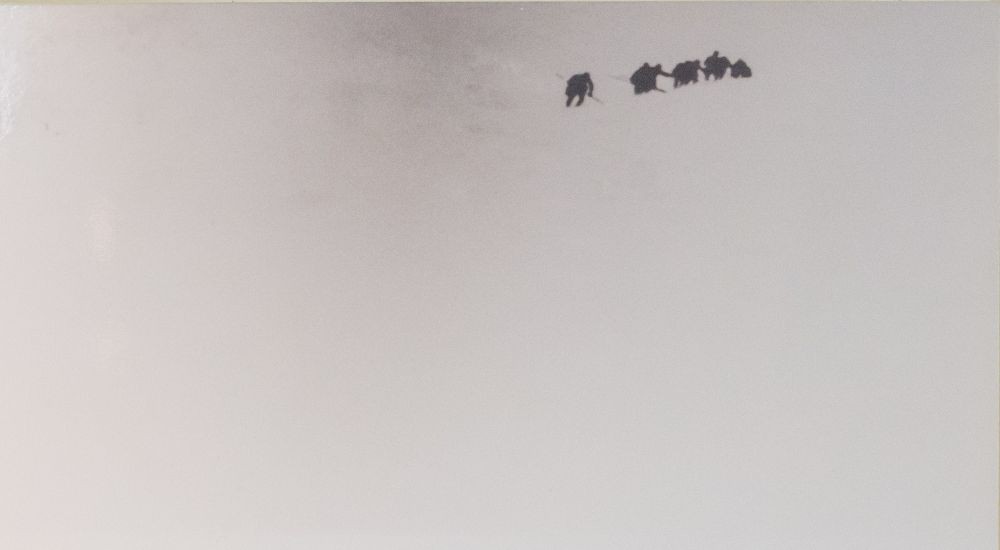

5合5勺(5合目半)からは氷の絶壁。スキーを置いていくことに。先頭のレルヒは靴で氷を砕きながら進むが一歩進むと数歩滑り落ちるという状態。穴沢少尉、笠原中尉も滑り落ちていく。レルヒは「もうダメあります」と繰り返す。奥谷記者が先頭に立ち、渾身の力で30mほど進んでダケカンバの木にたどり着く。

午後1時には7合目に到達。道はますます険しく大吹雪が襲う。レルヒは、食事を頂上に至ってから噴火口内で取ること、空腹なら歩みながら氷砂糖を少しずつ食べるように指導して、自分はリンゴを皮のままかじった。

――天候不穏の兆しありと見る間に、俄然大吹雪来襲す。烈風は口底(噴火口)より吹き上げ吹きつけ、又も獰猛(どうもう)限りを尽す。山神怒らば怒れと、渾身の力を以て身を支へ一歩又一歩進みて、漸くにして身は最高所たる北鎮嶽の頂上に在り。

と、奥谷記者は書いたが、実際には山頂には達していないとする見方が多い。ただ苛酷な状況は十分に伝わってくる。

――吹雪は唸(うな)りをなして、身を襲い冷寒骨を刺す。(中略)空気の稀薄、呼吸の切迫、まごまごしていれば、八甲田山の如き大惨事を生ぜずとも限らず。レルヒ中佐は直ちに下山の命を下せり。

下山も苦闘の連続だった。

先頭の奥谷記者が6合目手前、氷の山を滑り落ちて雪の中に転がる。午後2時50分5合5勺まで来たが、後続者はない。1時間もしてようやく黒い影が見えたと思うと、杖を飛ばし、氷の山を転がり落ちてきた。鹿野少尉だった。両手が凍傷ではなはだしく変色している。「ここまで忍耐するのはむしろ無謀だ」と諫める記者に鹿野少尉はこう答えた。「日本軍人の意気を示すため、堪えうるところまで堪えたり。指くらい切断せしとて心配するに及ばず」と。

30余年後、鹿野は『スキーの誕生』の著者・中野理(なかの おさむ)氏のインタビューにこう答えている。「零下15度に対する装備が悪かったんですよ。レルヒ中佐が二重のスキー手袋をはめているのに、われわれは軍手。その手で氷をかきながら登ったのです。服装も非難を免れるものではない。食料も握り飯は氷塊になって食べられず、水筒も凍結膨張して破裂。口にすることができたのは、出発時にポケットに入れた宿屋の菓子と吹雪溜まりに垂れ下がった氷柱(つらら)だけでした」。

穴沢少尉も、前山中尉も転がり落ちてきた。藤田少年は遠くへ飛ばされて四つん這いになったまま。高山病で動けなくなったのだ。大内中尉は7合目までスキーを担ぎ上げていたので6合目からスキーで滑降してきたものの、スキーごと雪の中に埋もれた。

しんがりはレルヒ。靴底に金具を打ったオーストリア製の靴で、氷の斜面も悠々と下りてきた。

5合目付近で、比羅夫の青年がトドマツを焚いて待ってくれていた。下山の目標にするためと、暖を取るためだ。皆、どれほど心強く思ったことだろう。

5合5勺からはスキーを使って下山した。奥谷記者の筆は勢いを増す。

――スキーを穿(は)いては我らの天下なり。(中略)5合目の絶壁を矢の如く降り、一息に4合、3合目を通り越し、その名も高き駒返しを経て麓に達したる愉快さ、壮絶と言わんか、快絶と言わんか。(中略)アゝ踏破したり6,400尺。斯くて開闢(かいびゃく)以来何人も実行得ざりし雪中蝦夷富士登山を成就せし我スキー隊は、9時(間)10分の苦闘を経て、午後5時50分無事半月湖畔なる登山会事務所に帰着せり」。

尻別川の河畔には、かがり火が焚かれてテントが張られ、多くの人が詰めかけていた。快挙に熱狂する声は、羊蹄山の麓まで響いていたのではないだろうか。

翌18日午前6時の汽車で、一行は俱知安を後にした。奥谷記者の小樽新聞連載「悪戦苦闘九時間のスキー隊」は、全道の話題を集めた。

羊蹄山はこんなドラマチックな冒険によって、スキー史の舞台に躍り出たのである。

レルヒのスキー登山の一部始終を複製写真で見られるのが、倶知安風土館だ。明治、大正のスキー板も多数展示され、当時の情熱が伝わってくる。

学芸員の小田桐亮(おだぎり りょう)さんは、レルヒのスキー登山の意義をこう語る。「レルヒ来訪以後、倶知安周辺ではスキー大会や合宿が盛んに行われるようになりました。じつは、倶知安を初めて『東洋のサンモリッツ』と表現したのも、レルヒ中佐だったとされているのです」。

サンモリッツは昭和3年(1928)に第2回冬季オリンピックが開かれたスイスのスキーリゾートだ。日本が初めて選手団を送った冬季五輪でもある。

「同じ年、スポーツ振興に力を注いでこられた秩父宮様(昭和天皇の弟)がスキー旅行でニセコエリアを訪れ、その様子が全国的に報道されました。ここでも『極東のサンモリッツ』といった表現が使われており、レルヒ中佐からの流れがうかがえます」と小田桐さんは言う。

雪国の人々を閉じ込めてきた雪が、ウインタースポーツによって人々を解き放つ。そのキーワード「サンモリッツ」は、100年以上前にレルヒから贈られていたのである。

【中編】では、倶知安風土館のノスタルジックな展示に分け入って、スキーと旅への思いを膨らませてみよう。

(※1)『北海道開拓意見具申書』、(※2)『第1回北海道鉄道部年報』

Information

倶知安風土館

| 住所 | 虻田郡倶知安町北6条東7丁目3 Google Map |

|---|---|

| 電話番号 | 0136-22-6631 |

| 開館時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | 火曜(祝日の場合は翌平日)、年末年始(12月29日~1月3日)、臨時休館あり |

| 無料入館日 | 7月17日、11月3日 |

| 入館料 | 一般200円、小川原脩記念美術館共通券500円、年間パスポート500円、高校生以下および小川原脩記念美術館観覧者は無料 |

| アクセス | 倶知安駅から徒歩約30分、倶知安駅から まちなか循環バス「じゃがりん号」東西ルートで約25分(便により所要時間は異なります)、道南バス「白樺団地」停留所から徒歩約10分 |

※情報は取材時のものです。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。